本の概要

フェイクニュースがいかにして拡散するのかを「計算社会科学」という新しい分野から読み解く。

計算社会科学とは「コンピュータが可能にする人間行動と社会的相互作用」に関する学際科学であり、3つの手法を用いる。

- 計算モデルとコンピュータシミュレーション

- オンラインの行動や相互作用の電子的記録(ビックデータ)の分析

- ウェブを使った大規模な行動実験(バーチャルラボ)

著者紹介

笹原 和俊氏は

名古屋大学大学院情報科学研究科講師。

科学技術振興機構さきがけ研究者。

専門は計算社会科学。

researchmap

読んでみて

フェイクニュースとは

フェイクニュースとは何か。コリンズ辞書では次のように定義されている。

ニュース報道の体裁で拡散される、虚偽の、しばしば扇情的的な内容の情報

つまりニュースに擬態した偽情報である。

フェイクニュースの情報生態系を理解する3つの要素

フェイクニュースは、ニュースの内容や伝達の問題だけではなく、ニュースの生産者と消費者におけるデジタルテクノロジーにおける利害関係を含んだ複雑なネットワークの問題であり、情報の生態系全体に関わる問題である。

情報の生態系を理解するためには3つのポイントがある。

フェイクニュースの生態系を理解するための3つのポイント

- 虚偽情報の種類

- 動機

- 拡散様式

虚偽情報の種類 (7つの分類)

虚偽情報を整理し、「騙そうとする意図」の大きさによって7つに分類したもの。

- 捏造された内容

- 操作された内容

- 偽装された内容

- 偽の文脈

- ミスリーディングな内容

- 誤った関連付け

- 風刺・パロディ

拡散様式 (3つの特徴)

- 一般的なニュースは最初はバースト的に拡散して、その後急激に減少するが、偽ニュースは時間とともに不自然な増減を繰り返す。

- 偽ニュースの情報拡散に参加するのは特定のユーザーだけ

- 伝聞形や責任回避の言語表現が多い

これらの結果に基づくコンピュータモデルを作成したところ、90%の精度で偽ニュースを見抜くことに成功したが、人間の被験者が偽ニュースを見抜く確率は66%だったそうだ。

人は見たいものだけを見て、皆と同じように行動する

人には嘘やデマを信じてしまう思考や判断の「癖」があり、さらに、感情や他社からの影響を強く受けて、非合理的な判断や行動をしてしまうことがある。

認知バイアス

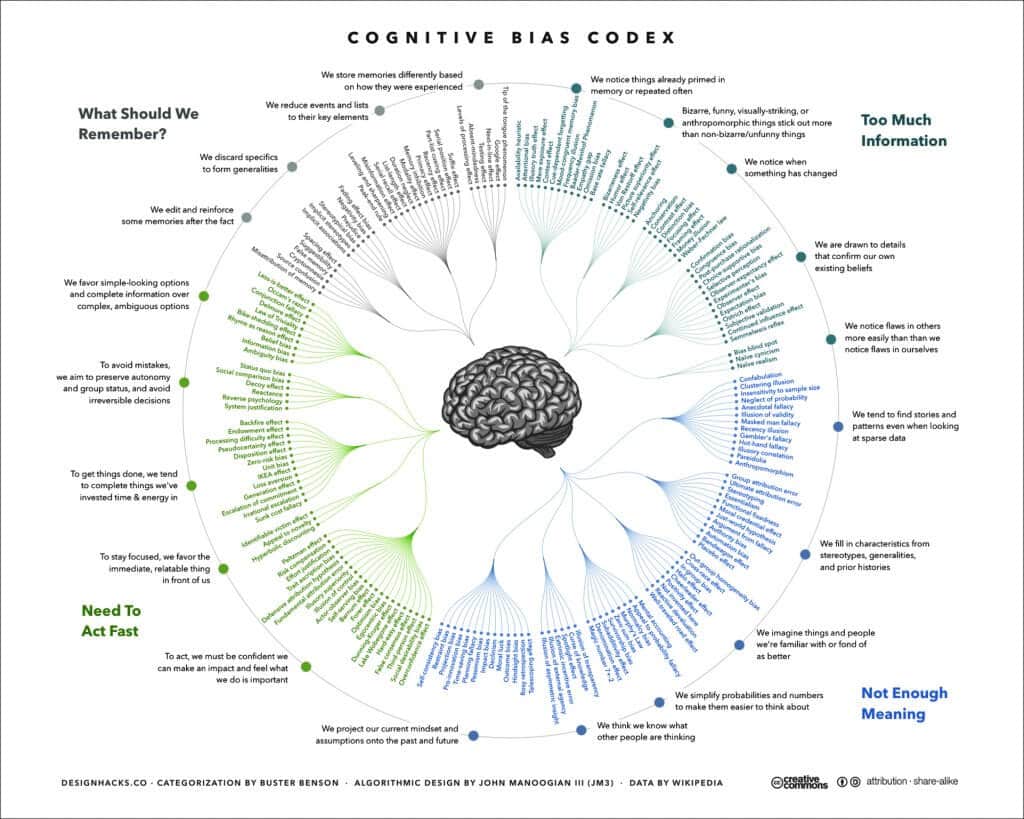

全ての情報を精査してから最適な判断や行動をすることは不可能であり、直感や先入観に基づいて情報を限定し、過去にうまくいった行動パターンを選択する。認知バイアスにはよく知られているものだけでも200以上の種類がある。

認知バイアス・コーデックス ©️JohnManoogian

社会的影響

実は気がついていないだけで、私たちは生活の多くの場面において、他社からの大きな影響を受けている。

このような周囲の人たちからの影響を「社会的影響(Social Influence)」と言う。

「見たいように見る」という認知バイアスと「皆と同じようにする」という傾向は偽ニュースの拡散を生み出しやすい。

- 受け手の意見や価値観、思い込みや偏見に合致するニュース

- 受け手の(道徳)感情を刺激するニュース

- みんなが評価するニュース

見たいものしか見えない情報環境

ソーシャルメディアなどのデジタルテクノロジーが、嘘やデマに影響されやすい人間の傾向を増幅し、偽ニュースが拡散しやすい情報環境を作ってしまう。

エコーチェンバー

自分と似た興味関心を持つユーザーとだけつながることで、同じようなニュースや情報ばかりが流通する閉じた情報環境になること。

閉じた小部屋で音が反響する物理現象に例えている。

フィルターバブル

ユーザーの個人情報を学習したアルゴリズムによって、その人にとって興味関心がありそうな情報ばかりがやってくる情報環境のこと。

ユーザーが情報を濾過する膜の中に閉じ込められ、孤立していくイメージに基づく比喩。

メディアリテラシーの重要性は高まっている

デジタルネイティブと呼ばれ、幼い頃からソーシャルメディアがあった世代だからといってメディアリテラシーが高いというわけではない。

本書で紹介されているワシントンDCにあるニュースとジャーナリズムの博物館「ニュージアム(https://newseumed.org/)」にある教育教材が判断基準として紹介されている。

E.S.C.A.P.E Junk News

Evidence (証拠):その事実は確かかな?

Source(情報源):誰がつくったのかな?つくった人は信頼できるかな?

Context(文脈):全体像はどうなっている?

Audience(読者):誰向けに書いてるの?

Purpose(目的):なぜこの記事がつくられたの?

Execution(完成度):情報はどのように提示されている

さいごに

SNSを見ていると、まれにフェイクニュースを拡散してしまっている人を見かけることがある。

Covid-19のウィルスはお湯を飲めば死滅するとか、ワクチン接種で自閉症になるだとか、メキシコでの警官に火を付ける暴動の映像をアンティファ絡みのものとしてヘイトを煽ってるものや、クルド人や朝鮮人などの人種に絡んだものもある。

健康や安全に関するデマは正義感や思いやりといった感情によるものもあるが、人種や政治絡みの情報は最初から悪意を持ったものも多い。

近年、SNSで差別的な発言を行うなど、高齢者の右傾化(ネトウヨ化)が指摘されている。本書を読んでいて思ったのが、ひょっとしたらこの層は、一定の責任がある新聞やテレビなど従来のマスメディアから情報を得ていた時代から、誰もが無責任に発信者になれる時代へうまくシフトできなかったのではないかということだ。

メディアリテラシーのない無防備な装備のままフェイクニュースに晒されてしまった結果、デマをもとにした過激な思想や発言に疑問や違和感を感じることなく、鵜呑みにしてしまっている人たちなのかもしれない。

日本のメディアリテラシー教育は十分なのだろうか。

近年プログラミング教育などに焦点が当たることは多いが、情報化社会においてはメディアリテラシー教育も同じくらい重要なのかもしれない。

どのような政治的思想があるとしても、誰もが冷静かつ独立した思考で考えられ、事実を大事にする社会をつくるのが理想だろう。

- 分別があり思慮深い大人でいたい全ての人

- SNSが発達した現代のリスクについてより深く理解したい人